|

千葉県銚子市 ㈲杉浦(杉浦造花店) 葬儀:葬祭:花輪:霊柩運送事業:仏壇・仏具販売 |  |

葬祭知識91件の情報項目より36-40件を表示しております

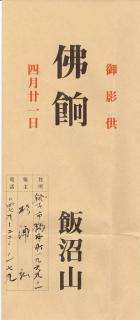

葬儀(骨葬)の流れ【ご臨終】 24時間365日、いつでもお電話ください。スタッフが寝台車でお迎えに参ります。 【ご安置】 故人様をご自宅へご安置いたします。 【告知】 お近い方にご逝去の連絡をします。 【打ち合わせ】 葬儀の規模、日程、式場(自宅葬・寺院葬)などを決めます。 【ご納棺】 お近い方で、故人様をお棺へお納めします。その際、愛用品、入れてあげたい物があれば一緒にお納めください。 【枕経・内葬】 僧侶より読経していただきます。 【火葬】 火葬場にて故人様を火葬します。 【ご収骨】 皆様で故人様のお骨を拾い、容器に納めます。 【お通夜】 お通夜当日、花輪・生花の札の順番など、最終確認の後、開式、読経、焼香、閉式、 ※スケジュール表を作成し、お渡ししています。 【告別式】 告別式当日、挨拶、弔電の最終確認の後、開式、読経、焼香、挨拶、閉式、墓地に向かいます。 【納骨(埋葬)】 墓地に埋葬します。 【精進落し】 お近い方、関係者の方で故人様を偲びお斉(精進落し)となります。 【解散】 各自、ご自宅へ帰宅。 《当地域では昔からの慣わしで、骨葬にて執り行われております。》 焼香の仕方焼香(しょうこう)とは、仏式葬儀(カトリック葬儀)、通夜、法事などで「お香」を焚く作法のことで、「座礼焼香・立礼焼香・廻し焼香」などいくつかのスタイルがあり、宗派、考え方によって焼香の仕方は若干異なります。 お香にはいくつかの種類がありますが、 葬儀・通夜・告別式・・・「抹香(粉香)」 法事・・・「線香」 を焚くことが一般的です。 また通常、親族(近親者)の焼香は葬儀式の時間内に、一般会葬者の焼香は告別式開始と同時に行われます。 ■焼香の仕方(一般的な立礼焼香の場合) 1:順番が来たら後ろの人に会釈する 2:焼香台の少し手前で僧侶⇒遺族の順に一礼して焼香台の前に進む 3:遺影を見つめて一礼し、1歩前に出て合掌する(手を合わせる、数珠は左手) 4:左手は合掌の形のままで、右手(親指・人差し指・中指)で香(抹香)を軽くつまみ、顔(目の高さ)の前で捧げる 5:静かに香炉に香を落とします(宗派などによって異なりますが1~3回繰り返す) 6:再び遺影に合掌して一礼する 7:前向きのまま少し(3歩くらい)下がり、僧侶・遺族に一礼して自席に戻る ※一番初めに焼香をしないのであれば、喪主、前の人のやり方をよく見て、参考にして同じようにしたら大丈夫ですよ。 ※焼香の回数は、「宗派・考え方・地方・参列者の人数」などによって異なります。 ※お香(葬儀の場合は抹香)を香炉に落すときは、できるだけ香炉に近づけて静かに落します。 ※線香をあげる葬儀の場合、「焼香台に置いてある線香を右手で1本持ち、ろうそくで火をつけて香炉にまっすぐ立てます」。 またこのときに、線香は振ったり、吹いたりして消すのではなく、必ず左手(空いている手)で静かに消してください(宗派によっては線香を2、3本立てる場合もありますが、その場合でも1本ずつ立てます)。 ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 納棺師「納棺師」とは、遺体を棺に納める仕事のことですが、ただ無造作に棺に納めればいいというわけではありません。 ご遺体を整え、旅立ちの衣装を着せて棺に納めます。 プロですから、手際よく作業を進めることはあたりまえのこと。 遺族が死と向き合う大切なひとときでもありますから、可能な限り遺族に参加を促し、十分お別れをしていただけるよう努めるのも納棺師の役目です。 厳粛でありながら、おだやかな雰囲気を作り出すことができるか……、納棺師の力量ひとつでずいぶん変わってくるものなのです。 映画では、葬儀社スタッフの役割と、納棺師の役割が区別されて描かれていますが、多くの葬儀社は納棺の儀式を自社スタッフで行っています。 「葬儀社は病院のお迎えから通夜、葬儀・告別式、アフターフォローまで一連の流れをトータルで統括するのが仕事、ご遺体の扱いは納棺専門業者に委託したほうが良い。」 という考え方もありますが、納棺は通夜、葬儀・告別式への流れにつながる儀式のひとつであると同時に、遺族が故人との別れを認識する大切な場面でもありますから、葬儀社の担当者が場の空気を感じながら行うべきという意見が多いからです。 それでも、湯灌やメイクが伴う場合は専門業者に依頼するケースが多いようです。 納棺業者の中には湯灌やメイクだけでなくエンバーミングを付帯して行っているところもあります。 ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 蓮華の話し蓮華は仏教のシンボル 蓮華は、エジプトの他にオリエント諸国の遺跡や遺物の中からも多く見られ、ペルシャのダリウス宮殿には至るところに描かれているという。 神の華である蓮は、王の華でもあった。 インドでは、サンチー大塔をはじめ、仏教文化の中にさまざまな形で取り入れられた。 紀元前2世紀頃、インド北方の王、ミリンダに対し、学僧ナーガセナとの問答は、ミリンダ王の問として名高い。 「大王よ、たとえば蓮華は水中に生じ、水中に生長するが、水に汚染されないごとく、仏道修行者は布施をする家、修行者の群れ、利得、名声、尊敬、崇拝そして愛用する必需用具においても、全ての物において、汚染されずにあるべきです。 大王よ、これが把握すべき蓮華の第一の徳分である。 大王よ、更に又蓮華は水面から出て立つが如く、仏道修行者はすべての世間に打ち勝ち、越え出て、出世間のことがらにおいて安立すべきです。 これが把握すべき第二の徳分である。 大王よ、更に又蓮華は微風によっても揺れ動く如く、仏道修行者はわずかな煩悩においても制御をなすべきでありわずかな罪過においても畏怖をみて安立すべきです。 これが把握すべき蓮華の第三の徳分である。」 世の中や人の心が汚泥であっても蓮華の如く清浄無垢であり、しかもその状態を崩さない。 大王よ、これが必要なのだ、とナーガセナは言っている。 だから蓮華は、仏教でもその教義のシンボルとして取り入れられたのです。 ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 仏餉(ぶっしょう) 圓福寺にもっともゆかりの深い弘法大師が入定(にゅうじょう・亡くなる)されたのが承和2年(835)3月21日・62歳でした。 その後大師を慕う人たちは霊跡(四国八十八ヶ所)を遍路したり、尊容(石像や木像)を奉安し命日の3月21日に大師をしのび供養(接待)する行事が今日まで伝えられています。 銚子では月おくれの4月21日に御影供(みえいく)と称しておこなわれています。 この日にお供えするお米を入れる袋がこの仏餉袋で、檀家の方は4月21日までにお寺へ納めていただくことになっています。 また、この供米は4月初旬から中旬にかけての他寺より参拝される大師めぐりの人々にお接待(おにぎり)にも当てられます。 なお、お米のかわりにお灯明料1,000~2,000円以上喜捨される人も多くなりました。 受付は4月1日より21日まで寺務所へ。 4月18日より21日まで本坊大師堂(本堂)で大姉一代記の尊像を奉安します。 ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 |

千葉県銚子市 ㈲杉浦造花店 葬儀:葬祭:花輪:霊柩運送事業:仏壇・仏具販売

〒 288-0074 千葉県銚子市橋本町1969-1

銚子駅より橋本町一丁目バス停下車0分

銚子電鉄本銚子駅下車5分

TEL 0479-22-0179 FAX 0479-22-0187